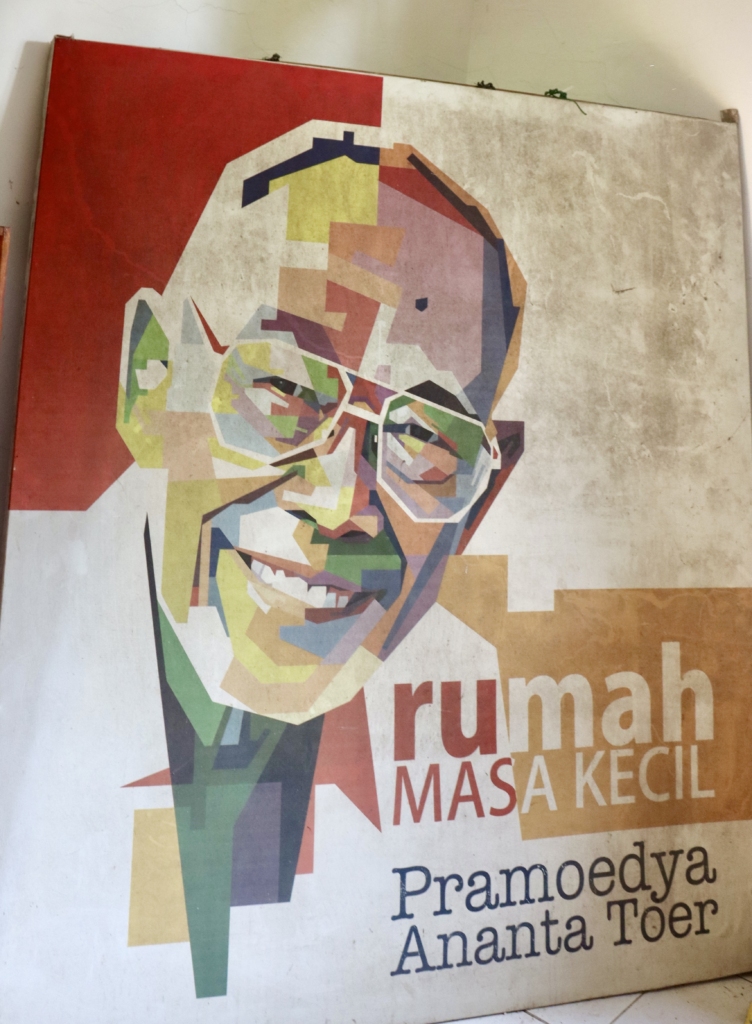

Sementara berada di Kota Blora, sekitar 127 kilometer di sebelah timur Kota Semarang, Ibukota Provinsi Jawa Tengah, saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menyambangi bangunan yang terbilang bersejarah bagi Kota Blora yaitu rumah masa kecil sastrawan besar Indonesia Pramoedya Ananta Toer.

Pramoedya Ananta Toer adalah maestro sastra Indonesia kelahiran Blora tahun 1925. Ia termasuk sastrawan Angkatan 45, karya-karyanya termasuk cerita pendek, esai, dan novel. Pramoedya menjadi satu-satunya sastrawan Indonesia yang pernah dinominasikan untuk menerima Hadiah Nobel bidang Kesusasteraan. Tidak tanggung-tanggung, ia dinominasikan sebanyak enam kali. Karyanya yang fenomenal adalah tetralogi yang terdiri dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Tetralogi tersebut dia tulis selama ditahan di Pulau Buru, Provinsi Maluku, oleh pemerintah Orde Baru tanpa proses pengadilan. Pramoedya juga menjadi satu-satunya sastrawan Indonesia yang karyanya telah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa. Bumi Manusia telah disadur ke layar perak oleh sutradara Hanung Bramantyo tahun 2019.

Pramoedya ditahan selama 14 tahun, 10 tahun di antaranya dihabiskan di Pulau Buru. Ia ditahan akibat tuduhan pemerintah Orde Baru bahwa dirinya adalah seorang komunis. Sebab, Pram pernah berkiprah di Lembaga Kebudayaan Rakyat yang beraliansi pada Partai Komunis Indonesia.

Kini, jasad Pram sudah terbaring di Pemakaman Umum Karet Bivak Jakarta. Rumah masa kecilnya di Blora menjadi sepenggal memori dari perjalanan hidupnya yang mencapai 81 tahun.

Rumah Blora

Dengan diantar oleh Eko Arifianto salah seorang pegiat literasi di Blora, saya mendatangi rumah yang terletak di pojok di Jalan Sumbawa, Kelurahan Jetis.

Dibatasi pagar besi, dari luar tampak sebuah rumah sederhana bercat putih. Mas Eko membuka pintu pagarnya. Pekarangan rumah terlihat cukup luas, karung-karung plastik berisi sampah kering tampak menumpuk pada tembok pekarangan. Pintu dan jendela rumah dicat warna kuning sedangkan pinggirannya dicat hijau.

Rumah seluas 300 meter persegi tersebut dikelilingi teras kecil. Teras bagian depan rumah dihalangi dua kerai bambu yang belum lusuh benar. Di sudut teras depan terdapat tumpukan barang-barang bekas yang cukup tertata. Mas Eko memberi salam kepada penghuni rumah. Dua ekor kambing gemuk asyik duduk bermalas-malasan di teras tepat di muka pintu. Melihat ada orang datang, mereka sama sekali tidak mau bergeser.

Tak lama, daun pintu terbuka, dari dalam seorang berambut dan berjanggut putih, dengan bertelanjang dada dan celana selutut muncul. Begitu matanya melihat Mas Eko, pecahlah percakapan di antara keduanya. Mas Eko memperkenalkan saya kepada si tuan rumah, yang tak lain adalah Soesilo Toer, adik kandung Pramoedya Ananta Toer, yang sekarang menempati rumah tersebut bersama isteri dan anaknya, Benee Susanto.

Eko Arifianto bukanlah sosok yang asing bagi Soesilo Toer. Keduanya aktif di Lembaga Kajian Sosial, Budaya dan Lingkungan PASANG SURUT. Mas Eko sebagai sekretaris dan Soesilo sebagai bendahara.

Baru saja saya mendudukkan pantat saya di kursi, dari mulut Pak Soes–panggilannya–sudah mengalir cerita tentang dirinya dan Pram, panggilan akrab Pramoedya. Soesilo dan Koesaisah yang tinggal di Jakarta adalah dua orang yang tersisa dari delapan adik kandung Pramoedya. Pramoedya merupakan anak sulung dari pasangan Mastoer, seorang guru dan pemilik Perguruan Boedi Oetomo Blora, dan Siti Saidah. Di rumah yang dibangun tahun 1923 itu, Pram kecil menghabiskan masa kanak-kanaknya sebelum melanglang ke sana kemari sewaktu ia beranjak dewasa. Rumah tersebut sempat terbengkalai dan keadaannya rusak dan baru diperbaiki lagi tahun 2018.

Pak Soes yang kelahiran tahun 1937 itu masih tampak bersemangat dan panjang ingatan. “Pram pertama menulis di usia 15, saya 13, Pram ditahan 14 tahun, saya ditahan 5 tahun,” ujarnya membandingkan nasibnya dengan sang abang tertua.

Seperti yang ia katakan, ia menulis mulai dari cerpen, roman, buku, novel, biografi, hingga cerita anak. Karya-karya tersebut dipajang bersama dengan buku-buku tulisan Pram dan buku terjemahan lain di sebuah rak di ruang tamu. “Saya mau lihat buku-bukunya,” kata saya sambil beranjak dari kursi. “Beli dong, jangan cuma dilihat,” sambut Pak Soes, “Kan saya hidup dari menjual buku,” ia menambahkan.

Sekolah di Uni Soviet

Garis tangan Soesilo Toer boleh dibilang terkena getah nasib abangnya. Ia adalah anak ketujuh. Tahun 1950, orang tuanya hijrah ke Jakarta dan ia bersekolah di Taman Siswa. Setelah dewasa Pak Soes kuliah di Jurusan Ekonomi Universitas Indonesia, lalu pindah ke Akademi Keuangan Bogor. Soesilo menyelesaikan diplomanya di Akademi Keuangan Bogor. Ketika Uni Soviet (sekarang Russia) membuka program beasiswa, ia mendaftar, dan kemudian diterima. Soesilo satu angkatan dengan B.J. Habibie, Presiden ke-3 RI, yang ketika itu berangkat untuk mengenyam pendidikan di Jerman Barat.

Soesilo menyelesaikan pendidikan tingkat master di Universitas Patrice Lumumba dan pendidikan tingkat doktor di Institut Plekhanov Uni Soviet di bidang politik dan ekonomi, kedua sekolah itu berada di Kota Moskow. Soesilo berangkat ke Uni Soviet tahun 1962 setelah menikah dengan isteri pertamanya Suciati Atmo. Disertasinya berupa kritik terhadap Marxisme dan Kapitalisme, dan mengajukan alternatif jalan ketiga yaitu Kearifan Lokal.

Ada kejadian yang berakibat fatal bagi masa depan Soesilo . Pada Oktober 1965, Kedutaan Besar Indonesia di Moskow mengadakan acara tahlilan untuk korban G30S. Soesilo tidak hadir karena ia tidak menerima undangan. Ia pun lantas dicap komunis, stigma yang berakibat sangat dalam dan panjang. Yang lebih runyam lagi, keponakan Njoto (Wakil Ketua CC PKI) pernah mampir ke kamarnya. Paspor Soesilo kemudian dicabut meskipun sekolahnya belum kelar. Ia hidup tanpa kewarganegaraan. Pemerintah Uni Soviet membantunya dengan mengeluarkan semacam KTP sementara.

Ketika lulus program doktor tahun 1971, Soesilo berniat kembali ke Tanah Air. Namun, pemerintah Orde Baru tidak mengijinkan. Ia diminta untuk melakukan wajib lapor ke KBRI selama dua tahun. Untuk menghidupi dirinya, Soesilo melakukan banyak pekerjaan seperti jadI penulis, penerjemah, peneliti dan pekerjaan kasar.

Akhirnya, ia pulang ke Indonesia tahun 1973, tetapi begitu pesawat mendarat di Jakarta, dan ia turun dari pesawat, Soesilo langsung ditangkap untuk selanjutnya ditahan selama lima tahun tanpa proses pengadilan dan pembuktian atas kesalahannya. Hanya karena ia adik kandung Pramoedya dan kuliah di Uni Soviet.

Memulung Kerja Mulia

Soesilo baru dilepaskan dari tahanan tahun 1975 dengan KTP berstempel Eks-Tapol (tahanan politik). Bukan hanya Soesilo, adik Pramoedya yang lain seperti Prawito Toer dan Koesalah Soebagyo Toer juga ikut dijebloskan ke penjara oleh Orde Baru dengan tuduhan PKI, lagi-lagi tanpa proses pengadilan. Adik Pram yang lain ada yang melarikan diri ke Irian (sekarang Papua) dengan berganti identitas. “Koesalah (abang dari Soesilo) menerima penghargaan Medali Pushkin dari Presiden Vladimir Putin sebagai penerjemah Russia-Indonesia terbaik,” kata Soesilo. Penghargaan itu diberikan tahun 2015 melalui Kedutaan Besar Russia di Jakarta karena jasa Koesalah menerjemahkan karya adiluhung kesusastraan Russia ke dalam Bahasa Indonesia, semisal karya Leo Tolstoy, Anton Chekov, dan Maxim Gorky.

Dengan KTP berstempel Eks Tapol, ruang gerak Soesilo untuk mencari nafkah tentu menjadi terbelenggu. Seperti penderita penyakit menular berbahaya, orang enggan memperkerjakannya karena ketakutan terkena imbas stigma PKI dari Orde Baru itu. Soesilo sempat tinggal di Jakarta dan Bekasi dengan bekerja serabutan. Tahun 2004, ia dan isteri keduanya, Suratiyem, memutuskan untuk kembali ke Blora.

Di kampung halaman, stigma sebagai PKI tetap melekat pada dirinya. Ijazah doktor ekonomi dan politik yang ia peroleh tidak dapat ia gunakan untuk mencari pekerjaan. Masyarakat sekitar masih meminggirkannya. Untuk itu, Soesilo tak segan-segan memilih menjadi pemulung untuk menyambung hidupnya. Sampah kering yang masih dapat dipakai ia pilah dan jual lagi. Biasanya ia memulung dengan sepeda motonya selepas waktu Isya. Keuntungan dari memulung, ia belikan ayam dan kambing untuk diternak. Soesilo bahagia dengan pekerjaannya itu, karena ia benar-benar berdikari.

Pramoedya Ananta Toer Anak Semua Bangsa

Salah satu ruang di rumah tersebut dijadikan perpustakaan pribadi yang dinamakan Perpustakaan PATABA, kepanjangan dari Pramoedya Ananta Toer Anak Semua Bangsa. Perpustakaan itu didirikan sebagai bentuk kontribusi Toer bersaudara: Pramoedya, Soesilo, dan Koesalah kepada masyarakat di bidang literasi. PATABA didirikan pada saat Pramoedya wafat 30 April 2006. Ada beberapa lukisan di atas rak buku. Buku-buku yang terlihat agak berdebu itu milik Soesilo. Ia mengeluarkan uang dari kocek sendiri untuk mengembangkan perpustakaan. Uang tersebut adalah hasil dari penerbitan buku dan kegiatan memulung. Perpustakan PATABA juga melakukan kegiatan lain seperti bedah buku dan kegiataan kebudayaan.

Perpustakaan PATABA mulai menerbitkan buku sejak 2009 dengan nama PATABA Press yang diawali dengan penerbitan buletin. Selanjutnya, Penerbitan PATABA Press melebar dengan menerbitkan buku-buku karya Pramoedya, Soesilo, atau pun terjemahan Koesalah. PATABA Press sekarang berada di bawah Lembaga Kajian Sosial, Budaya dan Lingkungan PASANG SURUT.

Tahun 2018, ada wacana dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora bahwa rumah masa kecil Pramoedya di Blora bakal menjadi salah satu Destinasi Wisata Sastra di Kabupaten Blora. Namun wacana tinggal wacana.

Pak Soes menawarkan saya untuk bermalam di rumah itu. Tapi, sayang, saya harus melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Perjumpaan yang cukup singkat dengan Pak Soes memang berkesan, terutama dengan semangat hidupnya untuk membangun kesadaran literasi dan kecintaan masyarakat untuk membaca. “Yang Susah Bagi Saya itu Mati,” katanya sembari terkekeh.